전희식/마음치유농장 대표. ‘소농은 혁명이다’저자

[한국농어민신문]

기후 위기 걱정 어린 사람에게

작은 농부들이 쓴 편지 9편

불편함 즐거이 감수하자 제안

몸이 쓰는 말 기록소. 이 출판사의 표제다. ‘니은기억’이라는 출판사 이름도 흥미로운데 몸으로 쓰는 말을 기록한단다. 책 내용도 흥미롭다. 부제가 ‘기후위기를 걱정하는 어린 사람들에게 작은 농부들’이 들려주는 편지글이다.

기후위기를 걱정하는 사람 중에서 ‘어린 사람들’을 설정한 것도 그렇고, 부농도 아니고 대농도 아닌 작은 농부들의 편지. 아무래도 몸으로 농사짓는 사람들일 게다. 기계와 스마트폰이 아니고 손과 발로 우직하게 농사짓는.

10여 년 일하던 잡지사를 그만두고 손으로 일하고 싶어서 목화 농사를 지으며 친환경이면서 품질 좋은 옷을 만드는 최기영. “수확한 솜 속에는 씨앗이 어마어마하게 들었어. 목화 농부들이 사라졌으니 씨앗 빼는 기계도 사라졌고 우리는 겨우내 모여서 하나하나 손으로 씨를 뺏어. 행복한 수다시간이었어.”(183쪽)를 읽을 ‘어린 사람들’은 조근조근 정겨움을 만나고 국어사전을 들춰가면서 옛날 사람들도 만날 수도 있을 듯싶다. 책의 제2장인 ‘손에게’에 있는 글이다.

1장인 ‘가슴에게’에 있는 정청라의 글을 보자.

“저는 열두 살, 여덟 살, 다섯 살, 이렇게 1녀 2남을 뒀는데요. 아이들에게 기후위기라는 어려운 이야기를 어떻게 전할까 고민이 많아요. 지난겨울에 있었던 이야기 하나 들려 드릴게요.”라고 시작한다. 무슨 이야기인지는? 29쪽을 보면 된다. 몸은 좀 불편해도 마음 편한 삶이 좋다는 자칭 ‘아줌마’다.

홍성에 살면서 ‘지구학교’라는 자연농부교실을 하는 최성현의 글도 있다. ‘돌아오지 않는 것들이 자꾸 늘어나는 봄에’라는 글 제목이 가슴을 서늘하게 하지만 한 줄 한 줄에는 사람과 자연과 농사를 사랑하는 마음이 절절하다.

책은 모두 9통의 편지글로 구성된다. 편지를 쓴 공동저자들은 사는 곳도, 하는 (농사)일도, 글의 주제도 골고루 다뤘다. 편지글 하나하나가 몸으로 살아가는 사람들에게서만 느낄 수 있는 진솔함이 진하게 배어 있다. 생태적인 부엌살림 전문가. 발효 빵 굽는 사람. 예술 하는 사람. 산에 사는 사람 등 30대에서 60대에 걸쳐서 정직한 몸 말을 하는 사람들이다.

지속 가능한 지구 생활은 종 다양성을 만나는 일이라고 얘기하는 배이슬의 글에도 잘 나와 있다. “가을볕이 좋다는 옛말이 있지만 요즘은 가을 햇볕에도 곰팡이가 피기 일쑤지요. 함께 농사짓는 할머니가 ‘음력 8월에 서리라니...’하고 혀를 찼어요. 팔십 평생 이런 일은 처음이라고 했어요.”

혼자 잘 살면 무슨 맛이냐며 함께 살자고 손을 내밀고 있는 책이다. 이웃과 만물 만생과 함께 살자고. 그런데 같이 살아가려면 불편함을 감수해야 한다고 덧붙인다. 지금처럼 계속 편하게 살려면 지구가 몇 개 더 필요하니까, 자연이 스스로 회복할 수 있는 능력도 잃게 되니까 불편함을 즐거이 감수하자고 한다. 소비하는 데서 만족을 구하지만 말고 몸을 더 많이 쓰고 손과 발을 부지런히 움직이면서 생태 감수성을 벼려 나가자고.

같이 보면 좋은 책

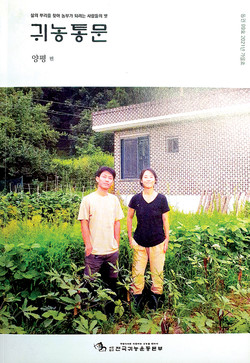

삶의 뿌리를 찾아서 농부가 된 사람들

휴대용 전자기기가 등장하여 책이 어려운 시절이다. 통권 100권에 이르는 잡지가 있다는 것은 놀라운 일이다. 이번 호가 99호인 <귀농통문>의 이번 호 특집이 양평이다. 표지만을 보고 번개처럼 떠올린 것이 두물머리였고 줄지어 몇몇 이름이 있었다. 삼성전자에서 스마트폰 회로 설계를 하다가 다 때려치우고 양평에서 시골살이하는 내 고교후배. 몸 살림 사무실을 운영하면서 생태적 삶을 사는 이 아무개. 양평 바로 곁에 있는 개성 있는 농업 법인 ‘얼쑤농장’의 선후배들. 비혼으로 함께 살면서 농사를 짓는 지인 등.

삶의 뿌리를 찾아서 농부가 되는 사람들의 벗이고자 한다는 <귀농통문> 맨 앞에 닭 100마리에게 전용 운동장을 만들어 준 사람 이야기가 나온다. 닭들에게 전용 운동장이라. ‘별 총총 달 휘영청 쇠뿔농장’이다. 서규섭-이미아 부부농장이다.

그런데 웬 쇠뿔? 루돌프 슈타이너의 생명역동농법을 해서다. 나도 오스트리아로 농업연수를 갔을 때 이 농법 전문농장에서 쇠뿔이 얼마나 소중한 역할을 하는지 살펴보고 온 적이 있다. 15쪽에서 29쪽까지 이 이야기만 읽어도 책값 1만 원은 건지리라.

88쪽의 ‘나의 반려나무’는 무주에 사는 나의 벗 장영란이 쓴 글이다. 반려동물이라는 말은 들어 봤어도 반려나무는 생소하리라. 요리책을 여러 권 낸 장 씨가 곧이어 나무 책을 낼 것 같은 예감이 들었다. 통나무나 나뭇가지를 깔아 놓고 그 위를 흙으로 덮어 농사짓는 농법이라는 ‘휘글컬쳐’ 대목을 읽으며 그랬다.

155쪽 책에 농촌생활기술을 포함한 수십 가지 농촌 삶이 담겼다.

<살어리랏다>는 자연스럽게 그 앞에 ‘청산에’, ‘농촌에’를 덧붙여 읽게 만든다. 저자 박일만은 덕유산 남쪽에 있는 육십령 아랫마을이 고향이다. 일찍 고향을 떠났다. 다시 돌아갈지는 아무도 모른다. 그래서 두세 가구만 남은 그 마을에, 사람은 적고 꽃들만 지천인 그곳에 뼈만이라도 묻고 싶다.

“바위 하나 짐승 한 마리도/제 몸 묻을 자리를 기억하는 여기에,/돌아온 까닭을 묻지도 않는 옛집에/불빛이 들고 육십령에 달무리 피면/참숯처럼 검붉게 눕고 싶다/인생 작파하고 살다가 죽고 싶다.”(89쪽 ‘품’ 부분)

이 고개를 넘으려면 60명이 모여야 산적 떼나 산짐승을 피할 수 있다기도 하고 굽이 굽이가 60개나 된다고도 하는 734미터의 육십령. 전북 장수군과 경남 함양군이 맞닿은 육십령을 시인은 60편의 시로 빚어 놓았다. “삶이라는 것이/가파른 고갯길을 수없이 오가는 거라며/인간들의 태생을 넌지시 일러준다.”(‘육십령 1’)는 시인.

새벽이슬 같은 시어들 속에는 우리 산천의 어제와 오늘이 그리움으로 채워져 있다. ‘아버지가 생시에 심었던 나무만이 꼿꼿할 뿐 짱짱했던 허리가 활처럼 휜’ (‘부뚜막’ 재구성) 어머니가 지키는 고향. 이처럼 우리 농촌의 비유가 더없이 생생하다. 박일만의 시로 육십령은 환생한다.

모악산 시인, 지리산 시인, 섬진강 시인처럼 산이나 강을 하나씩 차지한 이들을 보며 함양에서 태어나 장수 덕유산 자락에 16년째 사는 내가 육십령은 내 몫인가 했는데 시인이 선수를 쳤다. 밥 한 끼 사라고 할까?